|

|

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

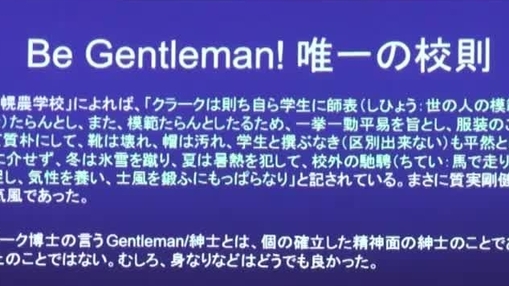

「札幌農学校教育の今日的意義」藤田 正一(北海道大学名誉教授)

「『志の場所』―司馬遼太郎の北海道論」太田原 高昭(北海道大学名誉教授)

|

教員:

藤田 正一(北海道大学名誉教授)、太田原 高昭(北海道大学名誉教授) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育/学習, 教育学部, 時計台サロン, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

次に北海道で噴火する火山はどこか?

|

火山研究の目標のひとつは、火山活動および噴火の予測を可能にすることにある。地震や地殻変動の観測技術の進歩によって、現在では噴火前の前兆現象は、ほぼ完璧に捉えられるようになっており、その意味で短期的な噴火予測は可能になってきたと考えられる。しかしながら、数10~数100年先、あるいはより長期の火山活動・噴火活動の予測に関しては、まだまだ問題が多い。この長期予測は噴火災害の軽減に必要なだけではなく、例えば放射性廃棄物の処分場の候補地選定にも不可欠であり、この場合は数万から数10万年の予測が要求される。今セミナーでは、火山活動の数10~数100年間の中長期予測の手法と問題点について紹介する。

|

教員:

中川 光弘 (北海道大学大学院理学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 大学院でさがす, 理学/自然科学, 理学研究院, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

サステナビリティ・ウィーク特別企画

|

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

「森川里海 ― つながりの科学」中村 太士(北海道大学大学院農学研究院)

「安心・安全な草食動物の生産」近藤 誠司(北海道大学北方生物圏フィールド科学センター)

|

教員:

中村 太士(北海道大学大学院農学研究院)、近藤 誠司(北海道大学北方生物圏フィールド科学センター) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北方生物圏フィールド科学センター, 時計台サロン, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

バレイショの根を育てる

|

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

「バレイショの根を育てる」岩間 和人(北海道大学大学院農学研究院)

|

教員:

岩間 和人(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 時計台サロン, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

オープンキャンパス特別企画

|

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

「米どころ北海道をつくる品種改良」高牟禮 逸朗(北海道大学大学院農学研究院)

「北海道から発信!ロボットによる未来の農業」野口 伸(北海道大学大学院農学研究院)

「次世代の農業の担い手をどう確保するのか」柳村 俊介(北海道大学大学院農学研究院)

|

教員:

高牟禮 逸朗(北海道大学大学院農学研究院)、野口 伸(北海道大学大学院農学研究院)、柳村 俊介(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, オープンキャンパス, 公開講座でさがす, 時計台サロン, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

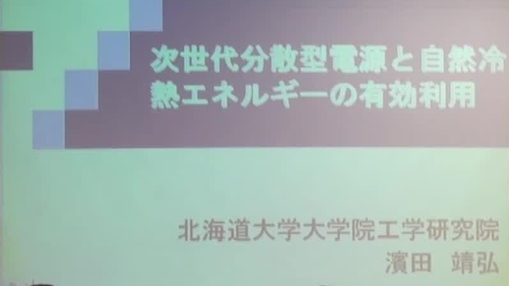

次世代分散型電源と自然冷熱エネルギーの有効利用

|

2011年3月11日の東日本大震災を契機として、社会のあり方の再構築、未来のリスクへの備えが求められています。本講義の内容は、次世代分散型電源と自然冷熱エネルギーの有効利用に関するものです。分散型電源の一例として燃料電池を取り上げ、その高い省エネルギー性と、地域全体の節電への大きな導入効果について述べます。自然冷熱エネルギーは主に雪氷資源を活用し、空調分野、農業、水産業などにおける将来的な可能性について考えます。

濱田 靖弘

1993年北海道大学工学部衛生工学科卒業、1995年3月同大学院工学研究科衛生工学専攻修士課程修了、1995年9月同大学院工学研究科衛生工学専攻博士課程中退。博士(工学)。北海道大学工学部助手、同大学院工学研究科助教授を経て、現在、同大学院工学研究院准教授。研究分野は、建築環境・設備、環境技術、エネルギー学。所属学会は、空気調和・衛生工学会、日本建築学会、日本太陽エネルギー学会、エネルギー・資源学会、日本雪工学会、人間―生活環境系学会、日本冷凍空調学会。

|

教員:

濱田 靖弘(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

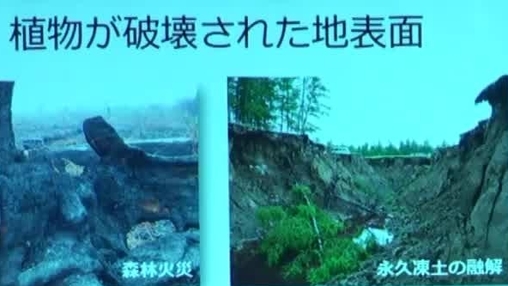

地球の皮膚を守る農業

|

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。

「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。 「地球の皮膚を守る農業」波多野 隆介(北海道大学大学院農学研究院)

|

教員:

波多野 隆介(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 時計台サロン, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。

「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

「価値創造と人材育成への挑戦 ― 会社生活で学んだこと」松沢 幸一(前キリンビール社長)

「農都共生のススメ」林 美香子(慶應義塾大学大学院SDM研究科)

|

教員:

松沢 幸一(前キリンビール社長)、林 美香子(慶應義塾大学大学院SDM研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 時計台サロン, 経済学部, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

地球温暖化と二酸化炭素 ―陸上生態系による調節―

|

地球温暖化は人類が直面している最も深刻な環境問題の一つであり、その主要な原因物質は、石油・石炭などの使用によって排出される二酸化炭素です。二酸化炭素は森林や海洋によって吸収・固定されますが、排出量の全てを吸収することはできず、年率約2ppmで大気中の濃度が上昇を続けています。地球温暖化の状況や、森林などの陸上生態系が持つ二酸化炭素吸収機能などについて解説します。

平野 高司

1984年北海道大学農学部農業工学科卒業、1986年同大学院農学研究科修士課程修了、博士(農学)(大阪府立大学)。大阪府立大学農学部助手、助教授、北海道大学大学院農学研究科助教授を経て、2006年より現職。専門は、農林気象学、生態系情報学。道内および海外のフィールドで陸上生態系と大気環境との相互作用に関する研究を行ってきた。現在は、森林や湿原における二酸化炭素吸収量の定量化やモデル化に取り組んでいる。

|

教員:

平野 高司(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学大学院農学研究院主催による「時計台サロン」の模様を映像でご紹介しています。

「時計台サロン」は、農学に関連する話題を、一般市民向けに講話するものです(場所:時計台ホール、毎月1回開催予定)。

「未来を創る北大農学の使命」松井 博和(北海道大学大学院農学研究院)

「農学の開祖・新渡戸稲造ならTPP(環太平洋連携協定)をどうみるか」三島 徳三(北海道大学名誉教授)

|

教員:

松井 博和(北海道大学大学院農学研究院)、三島 徳三(北海道大学名誉教授) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 時計台サロン, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

子ども・若者が直面する「リスク」と 貧困・社会的不利

|

人はさまざまな試行錯誤と失敗から学び、成長します。ですから失敗は、できれば避けたいものであると同時に、歓迎されるべきことかも知れません。これは子ども・若者にとっても同様です。しかし現実には、失敗がリスクに直結する構造があります。この点を貧困・社会的不利という観点からとらえて、「安心して失敗できる仕組み」の大切さを考えてみたいと思います。

松本 伊智朗

1959年大阪府堺市生まれ。主な研究テーマは、子どもの貧困と社会的排除に関する研究、要養護児童の社会的自立に関する研究。北海道子どもの虐待防止協会運営委員、日本子ども虐待防止学会評議員、雑誌「貧困研究」「季刊児童養護」「子どもの虐待とネグレクト」の編集委員、NPO法人CAN代表理事などを務める。主な著作に『子どもの貧困―子ども時代のしあわせ平等のために』(共編著、明石書店、2008年)、『子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして』(編著、明石書店、2010年)など。

|

教員:

松本 伊智朗(北海道大学大学院教育学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

―エネルギー政策と北海道経済―

|

本セミナーでは、福島の原発事故後精力的にそれぞれの研究分野から発信を続けておられます学識経験者をお招きし、工学的側面・政策的側面など、多角的見地からテーマを深く掘り下げていきます。北海道電力泊原発3号機の停止以降、国内の原発はすべて停止の状態です。今ここで改めて、原子力発電は継続すべきなのか、廃止すべきなのか。エネルギー政策の観点から、北海道経済への影響も絡めて、この論議を進めていきたいと考えます。

|

教員:

奈良林 直(北海道大学大学院工学研究院) 、近久 武美(北海道大学大学院工学研究院)、鈴木 一人(北海道大学大学院法学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 工学部, 経済学研究科/会計専門職大学院, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

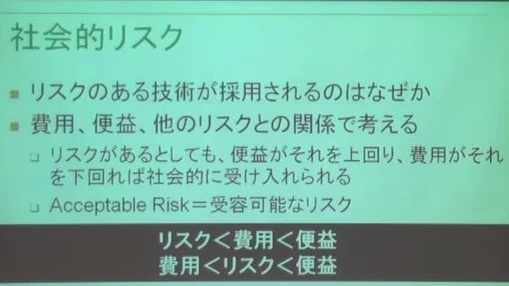

福島原発事故からみる科学技術の社会的リスク

|

科学技術は誰のものであり、誰が管理するものなのでしょう。福島原発事故は、人間が科学技術をコントロールしきれず、社会に多大な損害を与えましたが、その原因として安全規制の甘さや「原子力ムラ」の存在が指摘されました。IT技術とロボット技術の発達は、無人兵器を生み出す危険もはらんでいます。遺伝子組み換え食品のように、その技術の危険性がはっきりしていないものもあります。科学技術のリスクを社会はどうコントロールするべきなのでしょうか。

鈴木 一人

1993年立命館大学国際関係学部(飛び級のため)中退、英国サセックス大学欧州研究所博士課程修了。Ph.D(現代欧州研究/国際関係)。筑波大学国際総合学類専任講師、助教授を経て、2008年に北大公共政策大学院准教授、2011年に同教授。2012年3月から法学研究科教授。専門は国際政治経済学、科学技術政策。「民間事故調」のWGメンバーとして福島原発事故調査に参画。著書に『宇宙開発と国際政治』(岩波書店)、共著に『EUの規制力』(日本経済評論社)など。

|

教員:

鈴木 一人(北海道大学大学院法学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 法学研究科/法科大学院, 法学部, 法律/政治 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

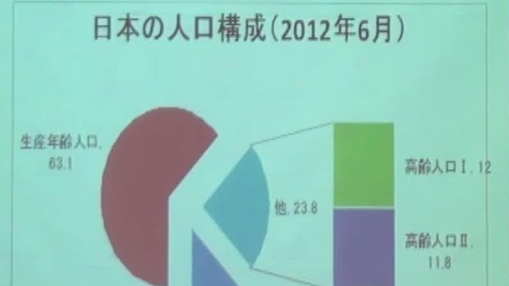

高齢社会のリスクとタスク

|

「少子化する高齢社会」の現状を社会学の観点から詳述します。最初に少子化と高齢化との関連をまとめ、マクロ社会学から高齢社会システムの位置づけを行い、リスクとタスクの両方を論じます。ミクロ社会学の側からは、高齢者個人によるサクセスフル・エイジングの達成方法について調査結果に基づき整理し、健康づくり、生きがい、社会参加、役割創造などをテーマとします。また、「予防原則」と「予備原則」との対比から、社会的・個人的タスク追求の問題を考えます。

金子 勇

1949年福岡県生まれ。九州大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。第1回日本計画行政学会賞。第14回日本都市学会賞。文学博士。北海道大学大学院文学研究科教授。専門は社会学。単著は『都市高齢社会と地域福祉』(ミネルヴァ書房、1993年)、『高齢社会・何がどう変わるか』(講談社、1995年)、『少子化する高齢社会』(NHK出版、2006年)、『社会分析』(ミネルヴァ書房、2009年)、『コミュニティの創造的探求』(新曜社、2011年)、『高齢者の生活保障』(編著、放送大学教育振興会、2011年)など。

|

教員:

金子 勇(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~北大方式Faculty Developmentの実践~

|

この映像資料は、? FDの目的と教育倫理、?カリキュラムとシラバス、?学習目標、?学習方略、?成績評価を説明しており、およそ1時間で、シラバスを記述し講義を設計する際の基本知識を学ぶことができます。

本学では、一泊二日の本格的なFDを1998年から毎年1回実施してきました。2日間で教育の基本とシラバスの書き方、およびグループ学習の手法を学べます。この方法はきわめて効果的で、「北大方式」と呼ばれ国内の多くの大学のFDのモデルになり、日本の大学教育の改善に大きな役割を果たしました。2007年度からは毎年2回開催し、70余名の新任教員が参加していますが、毎年100名を超える新任教員全員がその恩恵に浴することはできないことから、映像化が企画されたものです。

関連動画

・第18回 北海道教育ワークショップ

|

教員:

佐伯 浩(北海道大学総長)、細川 敏幸(北海道大学高等教育推進機構)、西森 敏之(北海道大学高等教育推進機構)、三上 直之(北海道大学高等教育推進機構)、鈴木 誠(北海道大学高等教育推進機構) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

健康とリスク ―健康の社会的規定要因―

|

健康や疾病は個人に現れますが、その原因や結果あるいは影響は個人的課題ではなく、むしろ社会的な課題です。健康は人生の全過程における多様な社会的な諸条件によって規定されています。競争・ストレス社会では自殺が増え、血圧は上昇します。現代ではむしろ貧しい人々に肥満者は多く、経済格差が教育格差を通して健康格差に連動しています。現代社会のリスク認識は、疾病や個々人のリスク行動を認識する上で重要です。

河口 明人

1974年北海道大学文学部卒業、1984年旭川医科大学医学部卒業、都立豊島病院、国立循環器病センター、および同研究所を経て2003年北海道大学・大学院教育学研究科(現研究院)教授、健康科学担当。専門は、循環器内科学。動脈硬化症を焦点とした生活習慣病予防、健康増進の視点から、札幌ライフスタイルスタディなどの地域住民を対象とした臨床疫学研究を実施。

|

教員:

河口 明人(北海道大学大学院教育学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

All-English Training for Giving a Campus Tour

|

I want you to be friendly,outgoing,personable,useful,and helpful. You can be all of these things and speak English in Sapporo at the same time. I want to help you know our campus and city,how to explain them,and — above all — to meet people who would appreciate your help.

This course is easy,normal,and hard. The easy part is the English language. The normal part is finding somebody who needs help. The hard part is offering help to them.

|

教員:

河合 剛(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2012

|

タグ:

english, japanese, 全学教育科目, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 外国語教育センター, 教育学部, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

Philip Seatonによる”Hokkaido University” series (2012年度版)です。

|

教員:

園田 勝英(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 濱井 祐三子(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 河合 剛(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 大野 公裕(北海道大学大学院メディア... |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 教育/学習, 教育学部, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

Philip Seatonによる新ビデオ教材”Email Etiquette” seriesです。

|

教員:

園田 勝英(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 濱井 祐三子(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 河合 剛(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 大野 公裕(北海道大学大学院メディア... |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 教育/学習, 教育学部, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

ネイチャー・テクノロジー

|

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、私たちにあらためて豊かに暮らすこととはどういうことなのか?地球環境問題とはなにか?そして、そのためにテクノロジーはどのように貢献できるのかを問うています。次の世代のためにも、今私たちはこの問いに答えを出さねばなりません。それは、何かと何かを置き換えるテクノロジーであったり、今までの延長である、物質的な豊かさを求めることではありません。自然のすごさを賢く活かし、ワクワクドキドキする心豊かな暮らしのかたちを創り上げることなのです。このセミナーでは、厳しい地球環境制約の中で、バックキャスト思考により創出されたライフスタイルに必要なテクノロジーを自然の中から見つけ出すネイチャー・テクノロジーについて考えてみたいと思います。

|

教員:

石田 秀輝(東北大学大学院環境科学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

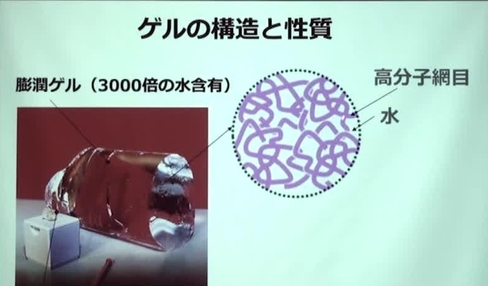

ぷるぷるのプリンやゼリー。水分を90%以上も含んでいるのに形を保ち、ちょっと触ると崩れてしまいます。こうしたに大量の水を含みながらも水が流れ出さずに形を保つものを「ゲル」といいます。豆腐やコンニャク、ソフトコンタクトレンズもゲルです。そのイメージと正反対に、ハンマーでたたいてもトラックで踏みつぶしても壊れず、後で元の形に戻るゲルもあります。このゲルは「ダブルネットワークゲル」(略称DNゲル)と呼ばれ、この物質で直径数センチメートルのボールを作り、ゴルフクラブで一撃しても、一時的に変形はするものの、元の形に戻ります。実は人の体にも、力を生む筋肉、それを骨に伝える腱、荷重に耐える軟骨といったゲルの部分が沢山あります。こうした生体の素晴らしい機能を深く知ることにより、人類は初めて強靭なDNゲルを生み出しました。

|

教員:

龔 剣萍(北海道大学大学院先端生命科学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

新しいデータベース

|

我々の身の周りには、ディジタルデータが溢れています。画像、映像、音楽、書籍に代表されるマルチメディアデータは勿論のこと、地球規模の気象データや我々が日常生活において生み出しているデータは膨大な量となっています。その一方で、大量のデータに内在する価値を見出すことが可能な、そして、人間に新たな「きづき」を与えるデータベースを構築していくことは、非常に有益であり、情報科学がその役割を担っています。

ところで、近年、「生物の技術体系」を模倣することで技術革新の着想を得、工学的新材料を生み出していく研究が進められています。これを実現するためには、大量の生物画像から工学的「きづき」を生み出すデータベースを構築していく必要があり、ここでも情報科学の力が必要となります。

本セミナーでは、画像や映像、音響信号の処理技術の最先端を紹介するとともに、生物画像から工学的「きづき」を生み出す新しいデータベースが実現する未来についてお話します。驚くような素材が生物を模倣することで、次々と生み出される時代の到来を予感してください。

|

教員:

長谷山 美紀(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

地球の歴史上、陸上に初めて登場した動物が「虫」であり、その種類数は地球上の全動物の7割を越えることを皆さんはご存知でしょうか。この意味から、実は地球は「虫」の惑星といえます。

今回の講演では、地球上で大繁栄する「虫」の生きる戦略を科学の目で切り込み、彼らが使う種々の情報伝達手段や、他の生物との関わり合いを中心に紹介したいと思います。そこには、「喰う-喰われる」の関係を通して、様々な生きる知恵を見出すことが出来ます。その機能を学び、じょうずに農業に応用することは出来ないでしょうか?それは簡単ではありませんが、そこには人間が謙虚に耳を傾けるべき、驚くほど巧妙な現象が隠されています。

「虫」なんて聞いただけでも身の毛がよだつという方々にも積極的にご参加頂き、彼らを巡るワンダーランドを楽しんで下さい。

|

教員:

森 直樹(京都大学大学院農学研究科) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

バイオミメティックス

|

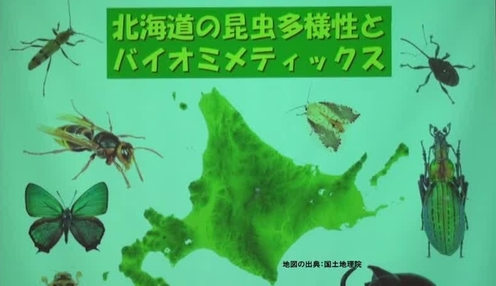

細長い日本列島の北端に位置する北海道。そこに暮らす昆虫は、南から入ってきたものと北から入ってきたものが交じり合い、独特の昆虫相を形成しています。北海道は、太平洋、日本海、オホーツク海と三方を海に囲まれ、大雪山や利尻岳などの高山、針葉樹林・針広混交林・ブナ林など様々な森林、釧路湿原やサロベツ湿原、石狩川や天塩川、石狩海岸など多様な環境に適応しながら様々な昆虫が生息しています。北海道に生息する昆虫の多様性を眺めながら、そこに生息する昆虫が持つ、厳しい自然環境を生き残るために獲得したと考えられる興味深い機能や構造を探すヒントを考えます。

|

教員:

堀 繁久(北海道開拓記念館) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

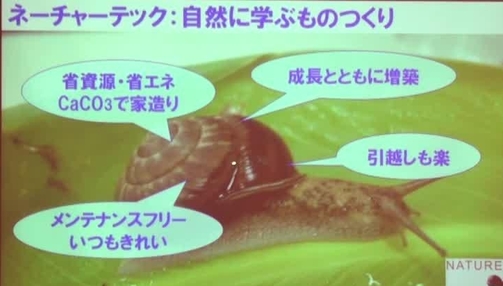

日本の梅雨の代名詞と言えばアジサイとカタツムリです。カタツムリは乾燥に弱いためジメジメした場所を好むせいか、汚れたイメージが付きまといます。しかし、殻が汚れたカタツムリを見つける事はなかなかできません。そこにはどんな秘密が隠されているのでしょうか?本セミナーではカタツムリから学び、環境負荷を低減しながら、人にとっての価値を上げる住宅材料の防汚技術について紹介します。

|

教員:

井須 紀文((株)LUXIL水まわり総合技術研究所) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |